きのこ農家の年収は?儲かる品種&成功者の戦略を徹底解説!

きのこ農家の収入は本当に魅力的?意外と知らない実態と可能性

きのこ農家の年収が気になっている方は多いのではないでしょうか。「農業=儲からない」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、きのこ栽培に関しては例外とも言えます。中には年収1,000万円以上を稼ぐ成功者も存在し、都市部からの移住者や若手農家の間で注目が集まっています。

実は、きのこ栽培は設備の工夫と販路戦略次第で高収益が狙える分野です。徹底した管理環境さえ整えば、年間を通して安定した出荷ができ、他の農作物と比べてリスクも低いという特徴があります。

また、「どの品種が儲かるの?」「未経験からでも始められる?」という疑問も多く寄せられます。本記事では、実際の収入目安から成功のためのポイントまで、きのこ農家として歩むために知っておきたい情報を網羅しています。

きのこ農家を目指すなら、現実と可能性の両面を正しく理解することが重要です。

この記事で分かること

- きのこ農家の平均年収と収益構造

- 儲かるきのこの品種と特徴

- 成功者が実践する販売戦略と工夫

- 未経験から始めるためのステップ

- 他作物と比較したメリットとリスク

きのこ農家の年収の実態とは?

平均年収の目安と地域差

きのこ農家の平均年収は、約300万円〜600万円が一般的です。これは地域や栽培規模、販路によって大きく異なります。特に山間部や気候が安定した地域では品質が高く安定供給しやすいため、収益性が上がりやすい傾向にあります。

関東や関西圏の都市近郊では直販ルートを確保しやすく、平均年収が高い傾向にあります。一方で、物流や販路が限られる地域では利益率が下がることもあります。

収入が高い農家と低い農家の違い

年収に差が出る理由は、「品種選び」と「販売戦略」の違いにあります。成功している農家は、まいたけやはたけしめじなど高単価な品種を選び、飲食店などと直接契約しています。

一方、収入が伸び悩む農家の多くは、量販店への卸売に依存しており、単価が安く収益性が低下しています。価格交渉力を持つ販路の確保が、年収アップの鍵です。

年収の構成要素(販売、加工、直販など)

年収は単なる「収穫量×単価」ではありません。収益源は以下の3つに分かれます。

- 市場・量販店への出荷:価格は安定するが単価が低い

- 直販・マルシェ:利益率が高いが、販路開拓が必要

- 加工品販売:乾燥きのこや粉末などで付加価値を上乗せ

特に自社ブランドで販売している農家は、年収800万円以上を達成している例もあります。

法人経営と個人経営の年収比較

個人経営のきのこ農家は年間300〜500万円が平均ですが、法人化して従業員を雇用し、設備投資を進めている農家では年収1,000万円以上を記録するケースもあります。

ただし、法人化は初期費用や管理コストがかかるため、慎重な判断が必要です。規模拡大を目指すなら法人化も視野に入れる価値があります。

農業共済や補助金の影響

収益の安定には農業共済の加入が重要です。例えば、台風や病害虫による被害が出た際、共済金の支給によって一定の収入が確保されます。

さらに、国や自治体からの設備導入補助金を活用することで、初期投資を抑えつつ利益率を上げることが可能です。2023年度は最大で1,200万円の支援制度がありました。

補助金を活用しない場合、自己資金による運転で収支が圧迫される恐れがあるため注意が必要です。

儲かるきのこの品種とは?需要と収益性の高い種類を解説

しいたけ:定番の高収益品種

しいたけは、家庭用から業務用まで幅広いニーズがあり、国内で最も栽培されているきのこの一つです。栽培設備の整備が進んでおり、周年出荷も可能です。肉厚で香りが良い品種は飲食店でも重宝され、高単価で取引されています。

特に原木栽培のしいたけは、天然に近い味と香りで高価格帯の市場にも対応できます。加工品(干ししいたけ)としても需要があるため、販売の幅が広がります。

えのきたけ:大量生産向きの安定株

えのきたけは、栽培サイクルが短く、大量出荷に向いています。施設を整備すれば1年を通じて安定生産が可能で、収量あたりの生産コストが低いのが特徴です。スーパーやコンビニでも広く流通し、市場の規模は大きいです。

ただし単価は低めのため、大規模に生産しなければ利益は出しにくい点には注意が必要です。

まいたけ:付加価値が高く高単価

まいたけは香りと歯ごたえに優れ、料理用途も豊富です。スーパーや百貨店、レストランなどで安定した需要があります。1パックあたりの平均単価は200〜300円で、きのこ類の中でも高価格帯に分類されます。

また、最近は「黒まいたけ」「舞茸パウダー」などの高付加価値商品も注目されており、加工品としても販路を拡大できます。

はたけしめじ:味の良さで飲食店に人気

はたけしめじは、旨味が強く歯ごたえの良さが特徴です。特に和食・洋食問わず使いやすいため、飲食店からの需要が高まっています。スーパーでの販売価格は1パック180〜250円前後と比較的高めです。

まだ栽培農家が少ないため、差別化しやすく、ニッチ市場を狙うには有力な品種です。

トリュフなど高級きのこの可能性

トリュフは「森のダイヤ」とも呼ばれ、1kgあたり数万円で取引されることもあります。国内での栽培はまだ試験段階ですが、近年では人工栽培の技術が進みつつあり、投資対象として注目されています。

ただし収穫まで数年かかることや、気候・土壌の条件が厳しいため、初心者向きではありません。中〜長期的なビジネス戦略として検討するのが現実的です。

高級きのこの栽培はリスクも伴うため、十分な調査と試験栽培が不可欠です。

成功するきのこ農家の戦略とは?

市場ニーズを把握した品種選定

成功する農家は、需要のある品種に絞って栽培しています。たとえば、近年は機能性成分を含む「黒まいたけ」や「アガリクス」などが健康志向の消費者に人気です。地域によって売れ筋は異なるため、出荷先やターゲットを意識した品種選びが欠かせません。

市場調査を行い、収益性と消費者の嗜好を見極めることが、経営の基盤を作る第一歩です。

直売所やEC販売の活用

単価を上げたいなら、流通を介さない直売が効果的です。地元の道の駅やマルシェ、ふるさと納税への出品などは利益率が高くなります。また、近年では「BASE」や「STORES」などのECプラットフォームを使った直販も拡大しています。

生鮮品の配送にはコストがかかりますが、セット販売や定期便化でリピート率を上げる工夫がされています。

飲食店やホテルとの直接取引

高品質なきのこは、業務用ルートでの取引が安定収益に直結します。たとえば、東京や大阪のレストランでは、原木しいたけや舞茸がキロ単位で取引されており、一般流通よりも2〜3割高く売れるケースもあります。

取引を継続するには、品質の安定供給と信頼構築が重要です。

観光農園や体験イベントで差別化

「体験型農業」は地方創生とも連動し、注目を集めています。実際に栽培施設を開放し、収穫体験や加工体験を提供する農家は、平日でも集客に成功しています。

たとえば長野県のある農園では、年間約3,000人を集客し、売上の25%を体験収入が占めています。

観光農園は集客コストもかかるため、SNS運用や地域連携が不可欠です。

ブランド化と高付加価値戦略

農産物の価格競争から抜け出すためには、独自のブランド名やパッケージで消費者の印象に残す仕組みが重要です。たとえば、「森の黒宝」「雪国きのこ」など地域性を活かした名称が人気を集めています。

品質や栽培方法を明記し、安心・安全をアピールすることで、価格に見合った価値を伝えることができます。

初心者がきのこ農家として成功するためのステップ

必要な設備と初期費用の目安

きのこ栽培を始めるには、培養室・加温設備・空調機器・照明などが必要です。規模にもよりますが、初期費用は100万円〜500万円程度が相場です。特に菌床栽培では衛生管理が重要なため、設備の清潔性とメンテナンス性が重視されます。

中古設備やDIYでコストを抑える工夫も有効です。省スペースからのスタートでリスクを減らす例もあります。

栽培技術の習得と研修制度

成功のカギは、正確な温湿度管理と菌床管理にあります。JAや自治体が主催する農業講座や、専門のきのこ栽培講習会(例:全国農業大学校)を活用すると実践的なノウハウが得られます。

経験者から学ぶ現地研修やインターンシップも、スタート前の不安解消に効果的です。

小規模から始めるリスク管理術

最初から大きな投資をすると、失敗時のダメージが大きくなります。まずは家庭用温室やガレージスペースなど、小規模栽培から経験を積むことが推奨されます。

収穫サイクルを複数回経験することで、経営判断に必要なデータが蓄積されます。生産と販売のバランスを学ぶにも小規模運営は有効です。

JAや自治体との連携方法

きのこ農家の多くはJAの販売網や指導員からの支援を活用しています。地域によっては補助金申請や販路開拓のサポートを受けられる制度もあります。

新規就農者支援制度や融資制度も充実しており、資金面での支援を受けながら経営をスタートできます。

成功者に学ぶスタートアップ体験談

30代で異業種から転職した男性が、富山県でまいたけ農園を開業し、初年度から黒字化に成功しました。彼は、地元飲食店との契約販売とSNSでの販促に力を入れたことで収益基盤を早期に確立しました。

また、60代で定年退職後に参入した女性農家も、地元道の駅での販売を中心に安定収入を得ています。

「成功者に共通するのは、情報収集と継続的な改善」です。

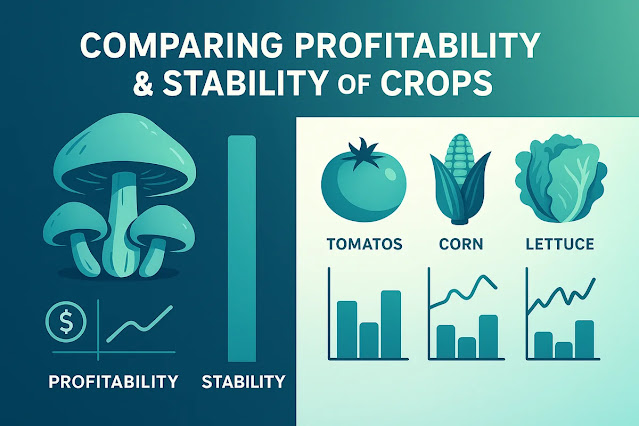

他の農産物との収益性・安定性の比較

野菜農家と比べた収益率の違い

きのこ栽培は、一般的な露地野菜よりも収益率が高いとされています。例えば、レタスやトマトなどは天候の影響を大きく受けますが、きのこは施設内で管理されるため、計画的な出荷が可能です。結果として、単位面積あたりの売上は1.5〜2倍になるケースもあります。

病害虫の被害が比較的少なく、防除コストが抑えられる点も魅力です。

果樹や米と比べた年間作業量

果樹栽培は収穫時期が限定されるうえ、剪定や摘果など作業工程が多く、1年を通して手間がかかります。一方、米づくりは年1回の作付けで済みますが、天候による収量変動が大きいです。

それに比べて、きのこは短サイクルで複数回の収穫ができ、作業がルーチン化されているため、労力の見通しが立てやすいのが特徴です。

価格の安定性とリスク分散のしやすさ

野菜や果物は市場価格が変動しやすく、年によって利益が大きく変わることがあります。特に台風や猛暑などの自然災害が直撃すると、大きな損失が出るリスクがあります。

きのこは安定した出荷契約を結びやすく、価格も比較的安定しています。さらに、複数の品種を同時に栽培することで、リスクの分散が可能です。

栽培の難易度と継続のしやすさ

果樹や米は土壌の性質や気象条件による影響が大きく、長期的な技術の蓄積が求められます。これに対し、きのこは人工環境での栽培が主流のため、初心者でも始めやすい作物です。

ただし、温湿度管理など細かい調整が必要なため、最初の研修や習熟は不可欠です。

気候変動の影響と対策のしやすさ

気候変動による長梅雨や猛暑は、農作物全体に影響を及ぼしています。特に露地栽培の野菜や果樹は、生育不良や病気のリスクが増加しています。

きのこは屋内栽培のため外的気象の影響を受けにくく、安定供給が可能です。近年では再生可能エネルギーと組み合わせた環境制御技術も進んでおり、持続可能な生産が注目されています。

今後の農業経営において、気候に左右されない生産体制は大きな強みとなります。

きのこ農家に転身する人が増えている理由

都市部から地方移住者に人気の職種

近年、都市から地方へ移住する若者や家族の間で、きのこ農家が注目される選択肢となっています。理由は「天候に左右されにくい」「屋内作業中心」「販路を工夫すれば高収益」といった点にあります。

空き家や使われていない農地を活用した事例も多く、地方創生ともリンクしているのが特徴です。

高齢者や副業としての魅力

きのこ栽培は重労働が少なく、機械化や自動管理システムの導入により、60代以降でも無理なく取り組める作業内容です。また、家庭用栽培キットや小規模設備で副業としてスタートするケースも増えています。

土日や平日の夜間に収穫・出荷できる体制を整えれば、本業を続けながらの兼業農家としても実現可能です。

自給自足志向と健康志向の高まり

家庭で安全な食材を確保したいというニーズや、健康維持のために栄養価の高いきのこを日常的に取り入れたいという思いから、自ら栽培に取り組む人が増えています。

特にエリンギやしいたけはビタミンDや食物繊維が豊富で、免疫力アップや生活習慣病予防への効果が期待されています。

農業支援制度や資金援助の充実

新規就農者を対象にした助成金や研修制度が年々充実しています。例えば、「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」では最大で年間150万円が支給される制度もあり、初期の生活費をサポートします。

自治体によっては、施設導入費や販売促進に対する補助金も整備されており、低リスクでの参入が可能です。

メディア露出による注目度の上昇

テレビ番組やYouTubeチャンネルなどで、若手きのこ農家の成功事例やライフスタイルが紹介されることで、「きのこ農家=カッコいい職業」という認識が広がりつつあります。

SNSでも収穫の様子や販売戦略が可視化され、情報の拡散がきのこ農業の認知拡大に貢献しています。

きのこ農家は、従来の「地味で儲からない」農業イメージを覆す存在として注目されています。

よくある質問(FAQ)

きのこ農家に資格は必要ですか?

基本的に、きのこ農家になるために特別な資格は不要です。ただし、食品衛生や農薬の取り扱いに関する知識は必要です。都道府県によっては、「農業経営塾」や「就農準備校」の受講が推奨されています。農業法人に就職する場合は、普通自動車免許やフォークリフト資格が求められることもあります。

栽培に必要な設備はどれくらいの費用?

菌床栽培を行う場合、最小限でも約100万円〜300万円の設備投資が必要です。主な設備には培養室・空調・加湿機・温度管理装置などがあります。省スペースで家庭用から始める場合は、30万円前後でのスタートも可能です。

自動化設備を導入すれば作業効率は上がりますが、初期コストが大きくなるため慎重な計画が必要です。

独学でもきのこ栽培は可能ですか?

可能ではありますが、初心者が独学だけで収益化するのは難しいのが現実です。失敗例としては、温湿度管理の誤りによる菌床の腐敗や、換気不足によるカビ発生などが挙げられます。

JA主催の講座や自治体の研修、オンライン講座を活用することで、成功率が大きく高まります。

きのこの売り先はどう確保すればよい?

販売先は以下のように複数あります。

- 地元スーパーや道の駅への出荷

- 飲食店やホテルとの直接取引

- オンラインショップやマルシェでの個人販売

- ふるさと納税や定期便サービス

赤字になるケースとその原因は?

収支が悪化する要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 設備投資の過剰と運転資金の不足

- 販路を確保できず収穫物が余る

- 温度・湿度管理の失敗による菌床の廃棄

- ブランド化や差別化が不十分で価格競争に巻き込まれる

初年度は利益よりも「データ収集」と「販路拡大」を優先し、無理な拡大を避けることが赤字回避のポイントです。

家庭用の小規模栽培で収益化できる?

家庭用サイズでも販売は可能ですが、年収100万円未満の副収入レベルにとどまるケースが多いです。近所のマルシェやSNSを使った予約販売などで売るスタイルが現実的です。

地域密着で固定ファンを増やせば、少量でも安定収入につながることがあります。

まとめ:きのこ農家は年収次第で「夢の職業」になる!

きのこ農家は、品種選び・販路戦略・栽培管理によって収益が大きく左右されます。設備投資の工夫やニーズに合った栽培で、個人でも年収500万円以上を実現することは可能です。

特に都市部と連携した直販・ブランド化の取り組みは高収益に直結し、若手や移住者にも門戸が広がっています。実例でも、30代未経験者がわずか2年で黒字化したケースも珍しくありません。

「農業=厳しい・儲からない」といったイメージは過去のものになりつつあります。現代のきのこ農業は、データと工夫次第で安定かつ高収入なビジネスに変えられる可能性を秘めています。

夢を現実に変えるためには、「正しい情報収集」「小さく始める行動力」「継続力」が何より重要です。

本記事が、きのこ農家への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

関連記事- 雇われ農家の年収はいくら?給料のリアルと収入アップの方法を解説!

- カブ農家の年収はいくら?成功者に学ぶ稼ぐコツと戦略!

- びわ農家のリアルな年収を公開!儲かる経営と失敗する理由とは?

- 桃農家の年収はいくら?儲かる仕組みと成功の秘訣を徹底解説!

- 麦農家の年収はいくら?儲かる農家のリアルな収入事情を徹底解説!

- 鹿児島の農家の年収はどれくらい?儲かる農業の秘密と成功の鍵

- 夕張メロン農家のリアル年収を大公開!儲かる農業の秘密とは?

- 椎茸農家の年収はいくら?儲かる農家とそうでない農家の違いを徹底解説!

- ぶどう農家の年収はいくら?儲かる農家の秘密を徹底解説!

- 【2025年最新版】ラ フランス農家の平均年収は?成功者の秘訣を大公開!