青森の漁師の年収はいくら?儲かる漁業と厳しい現実を徹底解説!

青森の漁師の年収、気になりませんか?

青森といえば、新鮮な海の幸に恵まれた地域として知られています。その最前線で働く漁師たちの年収や暮らしぶりは、意外と知られていません。テレビで「大間のマグロ漁師は1本数百万円」と紹介されることもありますが、それはほんの一部の話です。

「本当にそんなに儲かるの?」「生活は安定しているの?」「どんな苦労があるの?」といった疑問をお持ちではありませんか?このページでは、青森の漁師のリアルな年収事情に焦点を当て、徹底的に解説します。

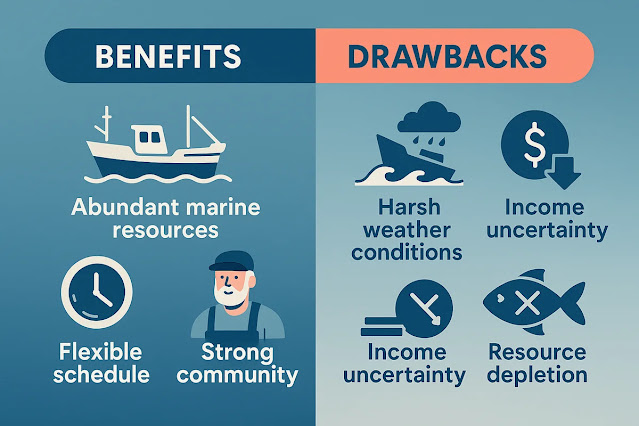

華やかな一面だけでなく、厳しい現実もあるのが漁業の世界です。

しかし、地域資源を活かして新しい働き方を実現している人も少なくありません。この記事を通して、青森の漁師という仕事の「夢」と「現実」の両面を知ることができます。この記事で分かること

- 青森県の漁業の特徴と主な漁場について

- 平均年収や収入構造の具体的なデータ

- 成功している漁師の事例と共通点

- 漁業が抱える課題やリスクの実態

- 漁師として生きるための支援制度や選択肢

青森県の漁業の基本情報と地域特性

青森の主な漁場と漁獲される魚種

青森県は、日本海、津軽海峡、太平洋という三方の海に面しており、多様な漁場環境に恵まれています。特に八戸沖ではサバやイカ、陸奥湾ではホタテやアワビ、津軽海峡ではマグロが有名です。四季によって漁獲される魚種が大きく変化するため、漁業は一年を通じて行われます。

八戸港・むつ湾など、主要な漁港の役割

青森県には13の重要な漁港があり、その中でも八戸港は全国有数の水揚げ量を誇ります。水産加工業との連携も進んでおり、鮮度の高い魚介類が迅速に流通します。一方、むつ湾ではホタテ養殖が盛んで、国内外に出荷される青森の特産品となっています。

季節による漁獲の違いと影響

青森の漁業は季節の影響を大きく受けます。春から夏にかけてはホタテやイカ、秋から冬にはサケやブリが主な対象です。気候変動により水温や潮の流れが変わると、漁獲量が左右されやすくなる点に注意が必要です。収益の安定を図るには、複数の魚種に対応する柔軟な戦略が求められます。

漁師の働き方:沿岸漁業と沖合漁業の違い

青森では、沿岸漁業と沖合漁業の2つが主なスタイルです。沿岸漁業は家族経営が多く、ホタテやワカメなどの養殖が中心です。沖合漁業では大型船を用い、マグロやサバの一本釣りや網漁が行われます。

沖合漁業は高収入が見込める一方、天候や燃料費のリスクも大きいです。

青森の漁業を支える協同組合と制度

青森県内には複数の漁業協同組合があり、出荷、販売、補助金の申請などを支援しています。例えば「青森県漁業協同組合連合会(JF青森)」では、漁業者向けの研修や資材支援も実施。新規就漁者向けの制度も整備されつつあり、若手の参入も徐々に増えています。

青森の漁師の平均年収と収入構造

青森の漁師の平均年収はいくら?

青森県の漁師の平均年収は約280万円〜400万円程度といわれています。これは農林水産省の統計や地域漁業者の実態調査から導かれた推定値です。繁忙期の水揚げ状況や漁法によって変動が大きく、安定して高収入を得るのは簡単ではありません。ホタテやマグロなど高単価の魚を扱う漁師は、年収600万円以上を得るケースもあります。

年齢・経験による収入の違い

若手の漁師は年収200万円台に留まることもありますが、経験10年以上のベテラン漁師になると、年収は400万円〜500万円以上に伸びる傾向があります。漁場の選定、魚群探知の技術、天候予測などのスキルが収入に直結するため、経験値がそのまま収益力になります。

所有する船・機材による年収差

個人所有の小型船と、複数人で共同所有する中型〜大型船では、稼げる額に明確な差があります。大型船のほうが遠洋にも出られ、漁獲量が安定しやすいため、月収ベースで10万円〜15万円の差がつくこともあります。ただし、維持費や燃料費の負担も大きく、リスクと利益は常に隣り合わせです。

漁協への出荷 vs 個人直販の収益差

漁業協同組合への出荷は販路が安定し、未経験者でも参入しやすい利点がありますが、手数料や相場の影響で収益が制限されます。一方、個人で市場や飲食店と直接取引する「直販」では、1.5倍以上の単価が付くことも珍しくありません。そのため、SNSやECサイトを活用して収益を上げている若手漁師も増加中です。

補助金・助成金を含めた実質的な収入

青森県や国からの補助金制度も漁師の生活を支えています。たとえば「漁業経営継続補助金」や「燃油価格高騰対策」など、対象者には年数十万円〜100万円程度の支援が行われることもあります。

これらの制度を活用することで、実質的な年収が大きく補完されているケースも多いです。

儲かる漁師とそうでない漁師の違い

高収入を得ている漁師の共通点

成功している漁師にはいくつかの共通点があります。第一に、漁業に加えて販売や加工まで手掛ける「6次産業化」を実践している点です。さらに、収益性の高い魚種を狙った戦略的な漁場選定、季節や需要に応じた出漁タイミングなども重要なスキルです。経営視点を持つことが収入差に直結します。

ITやSNS活用で成功している事例

最近では、SNSやECサイトを活用して漁師自身がブランド化を図る事例が増えています。たとえば、Instagramで水揚げ直後の魚を紹介し、フォロワー限定の販売を行うことで、一般市場の1.5倍以上の価格で販売に成功している漁師も存在します。販路を拡大することで、年収に大きな差が生まれています。

地域ブランド魚(大間まぐろなど)での成功

青森県には「大間のマグロ」など全国的に知名度の高いブランド魚があります。特に初競りで1匹数百万円以上で落札される例もあり、ブランド魚の恩恵は大きいです。ただし、参入には高い技術や設備が必要で、漁業歴が長くなければ難しいという現実もあります。

家族経営・法人化によるスケールメリット

個人漁業に比べて、家族やチームでの分業体制を敷いているケースは効率が高く、売上も安定しています。さらに、法人化することで補助金申請や資金調達の幅が広がり、経営基盤が強化されます。収益だけでなく、働き方の柔軟性も確保できる点が強みです。

卸売よりも直販で収益最大化しているケース

従来の卸売ルートでは中間マージンが大きく、漁師の手取りは限られます。一方、個人で飲食店や消費者に直接販売する漁師は、

1kgあたりの単価が2倍以上になるケースもあり、大きな収益差が生まれます。

特に青森産の新鮮な魚は都市部のレストランからの需要が高く、安定した収入につながっています。厳しい現実:青森の漁師が抱える課題とは?

燃料費や資材費の高騰と採算性の低下

漁業経営において避けて通れないのがコストの増加です。とくに近年は、燃料費や漁網、冷凍設備などの資材価格が高騰しています。たとえば2023年には軽油価格が前年比で約20%上昇し、漁に出るだけで赤字になるケースも見られました。採算が取れない状況が長引くと、廃業せざるを得ない漁師も出てきています。

若者離れと後継者不足の深刻さ

青森の漁業では高齢化が進んでおり、漁師の平均年齢は60歳以上とも言われています。若者が他業種に流れる傾向が強く、家業を継ぐ人材が減少しているのが現状です。漁業高校や自治体による就業支援が行われていますが、労働の厳しさや収入面の不安から希望者は少数にとどまっています。

天候・自然災害によるリスク

漁業は天候に大きく左右される産業です。台風や強風、高波によって漁が中止になったり、船や設備が損傷するリスクもあります。

特に近年は異常気象の頻度が増え、出漁できない日が年間で数十日に及ぶこともあり、収入に直結する問題です。

保険制度もありますが、カバーしきれない損失も少なくありません。漁獲量規制と環境保護の影響

資源保護の観点から漁獲量や漁期に制限が設けられています。たとえばホタテやマグロには漁期や漁獲枠が明確に設定されており、守らなければ罰則を受けることになります。規制によって収入が減る一方で、持続可能な漁業の必要性も理解されつつあります。漁師の意識改革も求められています。

働き方改革とのギャップや労働時間の問題

一般的な企業と異なり、漁業は日の出前からの作業や天候を見ながらの柔軟な対応が必要です。労働時間は不規則で長く、休日も限られます。「働き方改革」の流れとは真逆の状況にあり、若者が定着しにくい原因の一つです。労働環境を改善する取り組みも一部で始まっていますが、まだ道半ばといえます。

青森の漁師として生きていくための選択肢

新規漁師の支援制度と研修

青森県では、新規就漁者向けの支援制度が整備されています。たとえば「青森県漁業就業者支援事業」では、漁業に初めて挑戦する人へ最大150万円の助成金を提供しています。また、漁協が主催する実地研修も充実しており、現場経験を積みながら技術を学ぶことが可能です。基礎から始められるため、異業種からの転職者にも門戸が開かれています。

地域おこし協力隊を活用する方法

地方創生の一環として、地域おこし協力隊制度を通じて漁業に従事する道もあります。例えば青森県外ヶ浜町では、漁業支援を目的に協力隊員を募集しています。生活費や住宅補助が支給されるため、初期費用の不安を軽減しながら地域に根ざすことができます。終了後はそのまま漁師として定住する例も多いです。

異業種からの転職成功事例

IT企業や製造業から漁業に転職し、年収300万円台から400万円台に回復したケースがあります。重要なのは、「漁業を事業として捉える視点」です。販路開拓や経費管理、SNSでの情報発信など、異業種のスキルがそのまま活かせる場面も多く、多様なバックグラウンドが漁村に新しい風を吹き込んでいます。

女性漁師や夫婦での挑戦事例

近年、女性漁師や夫婦で漁業に取り組む事例が増えています。青森県深浦町では、女性がホタテ養殖に従事しながら、地元の加工所と連携して6次産業化に成功した事例があります。家族経営ならではの柔軟な働き方や、役割分担による効率的な運営が可能です。生活と仕事を両立できる点でも注目されています。

6次産業化で収入を多角化する取り組み

漁業×加工×販売を組み合わせた6次産業化は、収入の安定化に大きく寄与しています。たとえば、自分で獲った魚を燻製や干物に加工し、道の駅やオンラインショップで販売する漁師が青森県内に複数存在します。

単なる水揚げだけでなく、付加価値を創出する視点が求められています。

市場ニーズを捉えた工夫が、継続的な収益につながります。青森で漁師として働くメリット・デメリット

自然の中で働けるやりがいと魅力

漁師の仕事は、海や四季の変化を肌で感じながら働ける点が大きな魅力です。都会では得られない自然との一体感や、自分の手で魚を獲るという達成感は、他の仕事にはないやりがいを生みます。特に、夜明け前に出港し、朝焼けの海で漁をする瞬間は、多くの漁師が「最高の時間」と語っています。

年収だけで見えない“生活の豊かさ”

青森で漁師として暮らす人々は、年収以上に地域とのつながりや自給自足の充実感を大切にしています。たとえば、採れたての魚や地元野菜を使った食生活は、都市部では得がたい贅沢です。また、物価も比較的安く、住宅費の負担が小さいため、実質的な生活水準は年収以上とも言われています。

経済的な不安定さと精神的な負荷

一方で、漁業は天候や市場価格に左右される不安定な仕事でもあります。たとえば台風が続けば出漁できず、月の収入がゼロに近づくこともあります。

不安定な収入や過酷な自然環境が、精神的なプレッシャーにつながる点には注意が必要です。

特に単独操業の漁師は孤独感を抱えやすく、メンタルケアも課題とされています。家族・地域との関係性の重要性

青森の漁師は地域社会との結びつきが非常に強く、家族や漁協との関係が仕事の成否を分けることもあります。漁の情報共有や共同出港など、協力体制が不可欠です。また、家族の理解と支えがなければ継続が難しい職業でもあります。信頼関係が築ける環境でこそ、長く続けられる仕事といえるでしょう。

他業種と比べた労働環境と比較

一般的な会社員に比べて、漁師の労働時間は不規則で早朝からの作業が中心です。休日も天候次第となりやすく、計画的な休みは取りづらい面があります。しかしその反面、自営業ならではの自由度や裁量権もあり、働き方を自分で決められるというメリットも見逃せません。自分のペースで稼ぎたい人には向いています。

よくある質問(FAQ)

青森の漁師になるには資格が必要ですか?

基本的には、漁師として働くために特別な資格は不要です。ただし、エンジン付きの漁船を操縦する場合には「小型船舶操縦免許(二級・一級)」が必要になります。漁協によっては就業前に免許取得を求められることもあり、準備しておくとスムーズです。地域によっては取得費用を補助する制度も存在します。

青森で漁師を始める初期費用はどれくらい?

個人で漁業を始める場合、船の購入費用、漁具、燃料代などを含めて100万円〜500万円程度が目安です。ただし、漁協の共同船に乗る場合や、研修制度を利用する場合は初期費用を大幅に抑えることが可能です。地域によって助成金制度も異なるため、事前の情報収集が重要です。

青森の女性漁師の割合や実情は?

青森県内でも女性漁師は少しずつ増加傾向にあります。全体の比率はまだ1割未満ですが、ホタテ養殖や加工業務で女性が中心的な役割を果たしている現場もあります。近年では、育児や家庭と両立できるように労働時間を調整して活動する女性漁師も増えており、働きやすい環境づくりが進んでいます。

副業として漁業はできるのでしょうか?

沿岸漁業や養殖業であれば、副業としての漁業も可能です。たとえば、週末だけホタテの養殖管理をする「半農半漁」のようなスタイルが実現できます。ただし、本格的な沖合漁業やマグロ漁などは拘束時間が長いため、副業には不向きです。自分のライフスタイルに合った漁業の形を選ぶことが大切です。

青森の漁師の年収は安定していますか?

漁業は天候や市場価格に大きく影響を受けるため、

年収は安定しづらいのが現実です。

例えば、天候不順が続いた年には出漁できない日数が多く、収入が減少するケースもあります。ただし、複数の魚種を扱う・加工や直販で収入源を増やすなどの工夫によって、安定的な収益を確保する漁師もいます。漁師の仕事に向いている人の特徴は?

体力に自信があることはもちろんですが、それ以上に重要なのは「自然を相手に柔軟に対応できること」です。海の状況や魚の動きは日々変わるため、観察力や判断力が求められます。また、地域社会との関係を大切にできる協調性や、地道な作業を続けられる忍耐力も適性の一つです。

まとめ:青森の漁師の年収とリアルな現実とは?

青森県の漁業は、豊かな海の資源を活かした伝統産業です。平均年収は280万円〜400万円前後で、収入には漁法や地域、販路による差があります。マグロやホタテなどの高単価な魚種を扱い、直販やブランド化に成功している漁師は、年収600万円以上を得る例もあります。

一方で、燃料費の高騰や気象リスク、後継者不足といった課題も多く、安定して高収入を得るには工夫と経営視点が求められます。地域支援制度や研修を活用することで、異業種からの転職も可能となりつつあります。

本記事では、以下のようなポイントを解説しました。

- 青森の主要漁場と漁業スタイルの特徴

- 漁師の平均年収と収入の内訳

- 成功する漁師の共通点と工夫

- 漁業が抱える現実的な課題

- 漁業にチャレンジするための支援制度

青森で漁師として生きるには、覚悟と戦略の両方が必要です。

しかし、自然と共に働き、地域とつながる暮らしには、数字では測れない魅力も多く存在します。収入だけでなく、人生の豊かさという視点からも、青森の漁師という選択肢は見直されつつあります。関連記事

- 【最新データ】マグロ漁師の年収はいくら?驚きの収入事情を大公開!

- 毛ガニ漁師の年収はなぜ高い?漁獲量と収入の関係を徹底解説!

- ウニ養殖の年収事情を大公開!初心者が稼ぐための戦略とは?

- 和歌山の漁師の年収は○○円!?リアルな収入事情と成功の秘訣を大公開!

- 牡蠣養殖の年収はいくら?儲かる養殖ビジネスの全貌を解説!

- 【2025年最新】ホタテ漁師のリアルな年収事情!収入を増やす秘訣も公開

- わかめ養殖の年収はどれくらい?リアルな収益事情と成功の秘訣!

- カジキ漁師の年収は○○万円⁉︎ 知られざる収入のリアルとは?

- 伊勢海老漁師は本当に儲かる?リアルな年収事情を暴露!

- 【最新データ】北海道の漁師の平均年収は○○万円!?儲かる漁業の実態とは