チョウザメ養殖で年収1000万円を狙える?成功する人の共通点とは

チョウザメ養殖で年収1000万円は夢じゃない?

「水産業=儲からない」というイメージを持っていませんか?確かに、伝統的な漁業では価格変動や自然災害のリスクがつきものです。しかし、チョウザメ養殖という新しいビジネスモデルでは、そんな常識を覆す成功例が続々と登場しています。

実際に、キャビアを軸に収益化した事業者の中には年収1000万円以上を達成している人も存在します。その背景には、安定供給可能な養殖技術、富裕層を中心に広がる高級食材へのニーズ、そして販路の多様化があります。

とはいえ、すべての人が簡単に成功できるわけではありません。成功している人には、ある共通点があるのです。この記事では、その具体的な特徴から、チョウザメ養殖で成功するためのノウハウまでを徹底解説します。

「本当に儲かるの?」「未経験でも始められるの?」といった疑問を、実例とデータで分かりやすく解消します。

この記事で分かること

- チョウザメ養殖ビジネスの基本構造と収益の仕組み

- 年収1000万円超えを実現した事例とその戦略

- 成功する養殖家に共通する行動と思考

- 初期費用やリスク、収益化までの道のり

- 初心者でも始めやすいステップとサポート情報

チョウザメ養殖ビジネスの基本を知ろう

チョウザメとは?特徴と市場価値

チョウザメは古代魚として知られ、キャビアの原料として高級食材市場で注目を集めています。1尾あたりの販売価格は数万円になることもあり、養殖対象としての価値は非常に高いです。また、成長が比較的ゆっくりで環境に敏感な性質を持つため、管理された養殖環境が重要となります。

養殖の仕組みと必要な設備

チョウザメ養殖には、屋内型の循環式水槽や流水式の養殖池などが使用されます。水温や酸素濃度を一定に保つ装置、餌の自動供給システム、ろ過設備なども必要です。これらは魚の健康管理と成長促進に直結するため、初期設備の充実が鍵となります。

養殖に必要な初期投資と運営コスト

初期投資には、水槽や設備、土地の整備費用などが含まれ、概算で500万円〜1,000万円程度が必要です。加えて、餌代、水質管理費、電気代、人件費といった運営コストも発生します。特に水質管理は機械任せにせず、常時の監視と調整が求められる点に注意が必要です。

養殖開始に必要な資格や手続き

チョウザメ養殖には特別な国家資格は不要ですが、地域によっては漁業権の申請や、特定外来生物に該当しない証明などの行政手続きが求められます。また、事業として運営する場合は、法人登記や保健所の届出も必要になることがあります。

年収を左右するキャビアの市場価格

キャビアの価格はグレードによって大きく異なり、100gあたり2〜5万円で販売されることも珍しくありません。ブランド力や品質が収益に直結するため、加工技術とマーケティング戦略の両面で差別化が求められます。

価格変動リスクに備え、複数の販売ルート確保や、国内外のトレンド分析も欠かせません。

チョウザメ養殖で年収1000万円を実現するには?

高収益モデルの事例紹介(国内外)

国内では岩手県の養殖業者が、年間キャビア販売で約1,200万円の売上を達成した例があります。海外では中国やイランでの大規模養殖が進んでおり、生産規模の拡大とブランド力の強化により高利益を維持しています。特に日本市場では「国産キャビア」にプレミア価値がついており、高単価での取引が可能です。

キャビアのブランド化と高付加価値戦略

収益を伸ばす鍵は、キャビアのブランド価値向上にあります。例えば、熟成期間や採取手法を明確化し、高級ホテルやレストラン専用に出荷することで単価を2〜3倍に引き上げることが可能です。パッケージデザインやストーリーマーケティングも、購買意欲を刺激する要素となります。

出荷ルートと販売戦略の工夫

一般的な販売ルートに加えて、直販サイトやふるさと納税を活用した販路が注目されています。飲食店やシェフとの提携によって定期契約を得ることで、安定収益を確保できます。イベント販売や試食会なども、認知度を高める効果があります。

コスト削減と効率化のポイント

養殖のコスト削減には、自動化と管理効率の向上が不可欠です。例として、IoTセンサーを使った水質モニタリングや、自動給餌システムの導入があげられます。これにより、作業時間を約30%削減し、電気代や餌の無駄も抑制可能です。

SNS・ネットを活用した直販戦略

近年はSNSやクラウドファンディングを通じて、消費者と直接つながる販売手法が拡大しています。InstagramやYouTubeで養殖過程を公開することで、透明性と信頼を訴求できます。加えて、オンラインショップを併設することでリピート購入にもつながります。

販路を確保できなければ、高収益化は難しくなります。戦略的な情報発信が成功の鍵です。

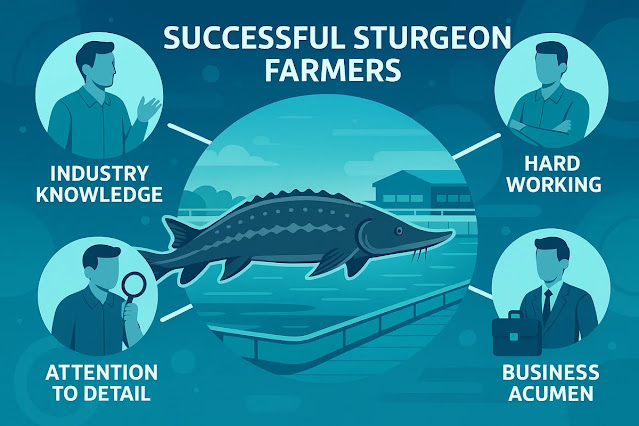

成功するチョウザメ養殖家の共通点とは?

長期視点と堅実な運営スタイル

チョウザメは成熟に数年かかるため、短期利益を追うと失敗しやすいです。成功している養殖家は5〜10年のスパンで計画を立て、収益化までの期間もあらかじめ見込んで準備しています。資金繰りや販路確保も早期から進める傾向があります。

データ管理と水質コントロールの徹底

水質はチョウザメの健康に直結します。pH・水温・溶存酸素などを日々記録し、変化に即応する体制が重要です。実際に、水質データを可視化して対応する事業者は、死亡率を10%以下に抑えています。トラブルを未然に防ぐための継続的なモニタリングが鍵です。

専門家や団体との連携

単独では解決できない問題も、専門機関や養殖支援団体との協力により乗り越えられます。例として、農林水産省や地方自治体の支援を受けることで、補助金の取得や販路開拓を実現した例もあります。横のつながりが成否を左右する場面は多いです。

他業種からの参入とその成功理由

最近では飲食業やIT業からの参入者も増加中です。これらの業種はマーケティングや商品設計に強く、販路の開拓が得意という利点があります。たとえば、都内のレストラン経営者が直販型キャビアブランドを立ち上げ、SNSを駆使して大手百貨店への販路を獲得した事例があります。

継続学習と市場トレンドへの感度

成功している養殖家は常に学びを止めません。セミナーや研究発表に参加し、最新の技術や需要の変化に敏感です。たとえば「低塩キャビア」や「オーガニック認証商品」など、新しい市場ニーズを素早く反映させる柔軟性も評価されています。

従来の方法に固執するのではなく、変化に適応する姿勢が成功の鍵です。

チョウザメ養殖のメリットとリスクを徹底比較

高収益性と安定供給の可能性

チョウザメ養殖はキャビアという高単価商品の生産が可能なため、1尾あたり数万円〜数十万円の収益が見込めます。さらに、環境を管理できる屋内養殖では年間を通じて安定供給が可能となり、長期的なビジネス展開にも適しています。

国内外での需要増加と将来性

キャビア市場は世界的に拡大傾向にあり、富裕層や高級レストランからの需要が増えています。国内でも国産志向の高まりから、輸入品に頼らない高品質な国産キャビアの価値が上昇しており、将来的な成長が期待されています。

病気・自然災害などのリスク

チョウザメはストレスに弱く、水質悪化や病気で大量死する可能性があります。特に停電や水温の急変は大きなリスク要因です。また、地震や台風などの自然災害による設備損壊も、損失につながるため対策が必要です。

販売先の確保と価格競争の現実

キャビアは高級品ゆえ、販路を確保できないと在庫が滞留しやすいという課題があります。さらに、安価な外国産との価格競争も避けられません。ブランド力や差別化が不足していると、思うような単価で販売できない可能性があります。

他の水産養殖業との比較

チョウザメ養殖は他の魚種(マダイ、ウナギなど)に比べて市場価格が高く、差別化しやすい特徴があります。一方で、収穫までの期間が長く資金回収に時間がかかる点はデメリットです。短期回転型の魚種と比較して、事業計画における資金繰り管理がより重要になります。

魅力的なビジネスである反面、失敗リスクも存在するため、事前の準備と戦略が不可欠です。

初心者が始めやすいチョウザメ養殖の始め方

小規模養殖から始めるステップ

初心者におすすめなのが、小規模水槽での屋内養殖です。最初は1〜2槽でスタートし、段階的に拡張することで失敗リスクを抑えられます。水質管理に慣れながら、育成の流れを把握していくことが成功への近道です。

補助金・助成金制度の活用方法

初期費用を抑えるためには、国や自治体の補助金制度の活用が有効です。たとえば「農業次世代人材投資資金」では最大150万円の支援が受けられるケースがあります。制度は地域ごとに異なるため、地元の農政事務所に確認するのがベストです。

サポートしてくれる団体や企業一覧

全国にはチョウザメ養殖の技術支援を行っている団体が複数存在します。例として「一般社団法人チョウザメ資源利用推進協議会」などがあります。設備導入やキャビア加工のアドバイスまで対応してくれるため、初心者でも安心して始められます。

見学可能な施設・養殖場の紹介

見学を通して現場を知ることも重要です。例えば、北海道紋別市にある「オホーツク・チョウザメ観光施設」では実際の養殖の様子を学べます。体験型見学を通じて飼育環境や設備を目で確認でき、初心者にとって非常に有益です。

初心者におすすめの学習教材

チョウザメ養殖に関する情報は限られていますが、専門書籍や研究資料、オンライン講座の活用が効果的です。特に「水産研究・教育機構」が発行している技術資料は基礎から応用まで網羅されており、実践的なノウハウが得られます。

事前学習を怠ると、初期トラブルでの損失リスクが高まります。必ず情報収集を行いましょう。

チョウザメ養殖に関するよくある質問(FAQ)

チョウザメ養殖はどの地域で可能ですか?

チョウザメは清涼な水質を好むため、水温10〜20度を安定して維持できる地域が適しています。日本では北海道、東北、長野県などが適地とされ、実際に複数の養殖場が稼働しています。ただし、屋内型循環システムを使えば、温暖地でも養殖は可能です。

養殖開始までにどれくらいの期間が必要ですか?

設備の整備からチョウザメの導入まで、一般的に3〜6ヶ月程度かかります。水槽設置や水質管理機器の導入、試験運転を含めての期間です。並行して自治体への申請や補助金手続きも行うため、スケジュールには余裕を持つことが重要です。

チョウザメは何年で収穫できるようになりますか?

オスは2〜3年、メスは4〜6年で成熟します。特にキャビアを採取するためにはメスの成熟を待つ必要があり、最短でも4年の飼育期間が求められます。この期間を乗り切るために、事業計画では初期の資金繰りをしっかり計算しておくことが不可欠です。

養殖場の水質管理はどのように行いますか?

pH・アンモニア濃度・溶存酸素などを毎日測定し、異常があれば即時対応します。近年ではIoTセンサーを導入し、リアルタイムで水質をモニタリングするケースが増えています。水質悪化による死魚を防ぐためにも、機器だけでなく人の目での確認も大切です。

初心者でも年収1000万円は狙えるのでしょうか?

可能性はありますが、初期投資・販売戦略・運営スキルの3点が揃わないと難しいのが現実です。事例として、岩手県のある事業者はブランド化に成功し、年商1500万円超を実現しました。成功には時間と地道な努力が求められます。

キャビア以外の収益源はありますか?

あります。チョウザメの肉は低脂肪・高タンパクで、フレンチやイタリアンで需要があります。また、観光施設との連携で体験型養殖ツアーを実施するなど、複合収益化に成功している事業者もいます。副産物の活用は収益安定に効果的です。

FAQの内容を事前に把握しておくことで、事業の失敗リスクを大幅に減らせます。

まとめ:チョウザメ養殖で年収1000万円を目指すには

チョウザメ養殖は、高収益が期待できる将来有望なビジネスです。特にキャビア市場は年々拡大しており、国内でも国産品への注目が集まっています。成功している養殖家には明確な共通点があり、戦略的かつ継続的な取り組みが重要です。

ここまでの記事のポイントを以下にまとめます。

- チョウザメはキャビアという高付加価値商品を生み出す

- ブランド化・販売戦略の工夫で年収1000万円超も可能

- 水質管理や飼育環境の整備には高度なノウハウが必要

- 長期視点と複数の収益源の確保が成功の鍵

- 補助金や専門団体の支援を活用することで初心者も参入しやすい

理想の収益を目指すには、事前準備と継続的な学習・改善が不可欠です。

関連記事- 海苔漁師は儲かるのか?年収・収益の仕組み・成功の秘訣を徹底解説!

- 大阪の漁師のリアルな年収は?稼げる漁業と厳しい現実を徹底解説!

- 川漁師の年収はいくら?リアルな収入と稼ぐ秘訣を徹底解説!

- 金魚養殖で年収1000万円は夢じゃない!成功者の秘密と戦略

- ワカメ漁師の年収は本当に儲かる?リアルな収入事情と成功の秘訣

- 神奈川の漁師は年収1000万円も可能?稼げる漁業と収入のリアル

- 【2025年最新】根室の漁師の平均年収は?稼げる人の特徴を解説

- 漁師の年収はどれくらい?自営業で稼ぐためのリアルな収入事情

- 【驚愕】愛知県の漁師の年収がスゴい?意外な高収入の理由とは

- カジキ漁師の年収は○○万円⁉︎ 知られざる収入のリアルとは?