和歌山のみかん農家の年収はいくら?儲かる農家とそうでない農家の違い

和歌山のみかん農家の年収事情とは?

和歌山のみかん農家の年収がどれほどなのか、実際に気になっている方は多いのではないでしょうか。特に「農業=儲からない」というイメージが根強い中、地域ブランドである有田みかんを筆頭に、和歌山のみかん農家はどれだけの収益を上げているのか注目が集まっています。

実際には年収500万円以上を実現する農家も存在しますが、一方で赤字経営に悩むケースも少なくありません。成功している農家とそうでない農家には、明確な違いがあります。

「農家で安定収入を得るにはどうすればよいのか?」という問いに対するヒントが、本記事には詰まっています。

儲かる農家の条件や、実際の経営スタイル、また新規参入者へのアドバイスまで、収益の実態をあらゆる角度から詳しく解説します。この記事で分かること

- 和歌山県がみかん産地として注目される理由

- みかん農家の年収相場と収益構造

- 儲かる農家とそうでない農家の違い

- 収入を伸ばすための経営戦略

- 未経験からでも農家として成功するための道筋

和歌山県はなぜ「みかん王国」なのか?背景とブランド力を解説

和歌山県がみかんの生産地として有名な理由

和歌山県は、日本でも有数のみかん生産地として知られています。2023年の農林水産省の統計によると、みかんの収穫量全国1位を記録しました。温暖な気候と海に面した地形が、みかん栽培に理想的な環境を生み出しています。また、栽培ノウハウが長年にわたり蓄積され、地域全体で高品質なみかんづくりに取り組んでいます。

有田みかんとは?ブランド価値と流通量

和歌山のみかんブランドといえば「有田みかん」が代表格です。有田地域では400年以上の歴史を持ち、糖度と酸味のバランスが絶妙な高品質品種として市場でも高評価を得ています。2022年の出荷量は約7万トンにのぼり、全国シェアの約10%を占めるなど、圧倒的な流通力を持っています。

和歌山みかんの出荷時期と年間サイクル

みかんは年間を通して栽培・出荷のサイクルがあります。和歌山では10月から1月が主な出荷期で、早生(わせ)品種から徐々に晩生(おくて)品種へと切り替わります。農家は5月頃から剪定や施肥などの準備に入り、夏場には病害虫対策にも追われます。こうしたサイクルの中で、収穫期に最大の収益を狙う経営が求められます。

他県との比較:静岡・愛媛との違い

他の有名産地である静岡県や愛媛県と比べると、和歌山県は生産量において優位に立っています。一方で、静岡は高糖度品種に特化、愛媛は多品種展開が強みです。和歌山は流通量と歴史的ブランドの強さで差別化していますが、品質勝負の市場では競争も激化しており、さらなる付加価値の創出が重要とされています。

地域ごとの農家の特徴と年収差

和歌山県内でも、有田川町や湯浅町など地域によって経営スタイルや収益に差があります。有田地域は共同出荷体制が整っており、平均年収も高めですが、

中山間地域では輸送コストや労働力不足が年収を圧迫する要因となっています。

こうした地域格差を埋めるため、近年ではICTを活用した栽培支援や、観光農園との連携による収益多角化が進んでいます。和歌山のみかん農家の年収相場はいくら?

新規就農者・兼業農家・専業農家の年収比較

和歌山でみかん農家を始める人の多くは、まず兼業農家としてスタートします。兼業農家の平均年収は200万〜300万円前後とされ、本業の収入を補完する形で成り立っています。一方、専業農家の場合は年間の収入が大きく異なり、500万円を超える農家も珍しくありません。新規就農者は初期投資がかさむため、最初の3年は年収が100万未満というケースも多く見られます。

規模別(小規模・中規模・大規模)年収目安

農園の規模によって収益は大きく異なります。小規模農家(1ha未満)の平均年収は200万〜300万円程度ですが、中規模(1〜3ha)になると400万〜600万円、3haを超える大規模経営では800万円以上も可能です。収穫量が多ければその分出荷額も増え、売上は安定します。ただし、規模が大きくなると人件費や管理コストも増えるため、利益率には注意が必要です。

JA(農協)出荷と個人販売での収益差

出荷ルートによっても収益性が変わります。JA経由での出荷は安定供給が見込めますが、手数料や等級査定により、農家の取り分は市場価格の70〜80%に抑えられることがあります。一方、個人での直売やネット販売では価格設定の自由度が高く、利益率が90%を超えることも。ただし、

販路開拓や顧客対応などの負担が大きい点には注意が必要です。

補助金・助成金の影響と実態

農家の年収には、行政からの補助金も含まれることがあります。特に新規就農者には「農業次世代人材投資資金(準備型・経営開始型)」などの支援制度があり、年間最大150万円が支給されるケースも存在します。また、地域によっては設備導入や販路拡大に関する助成金も充実しており、これらをうまく活用することで、実質的な年収アップにつながる可能性があります。

実際の農家インタビューや体験談(仮想インタビュー含む)

有田市で3haの農園を経営する40代男性の例では、年収は約900万円に達しています。秘訣は、直販ルートの強化と高糖度品種への切り替えです。また、湯浅町で新規就農した30代女性は、当初は年収120万円でしたが、ふるさと納税に出品するようになってから、収入が約2倍に増えたとのこと。これらの声から、

戦略次第で年収は大きく変動することが分かります。

儲かるみかん農家の特徴とは?

高収益を上げる農家の販売戦略

儲かる農家は、単に栽培するだけではありません。需要と価格の動向を読み、出荷タイミングや販路を戦略的に選んでいます。たとえば、年末の贈答需要を見越して11月下旬に出荷を集中させるなど、時期を工夫するだけで1箱あたりの単価が1.5倍になることもあります。

ECサイト・直売所・ふるさと納税の活用法

オンライン販売を導入する農家が増えています。特に「ふるさと納税」は高単価・大量販売のチャンスとして注目されています。実際、有田市では2023年にふるさと納税返礼品として登録した農家のうち、年収を100万円以上押し上げた例もあります。直売所との併用で、地域外からのリピーター獲得にもつながっています。

品質向上の取り組みと価格への影響

収益性の高い農家は、品質向上への努力を惜しみません。土壌改良や剪定技術、摘果のタイミングまで細かく管理しています。その結果、市場で「特秀」や「優」といった高等級で取引される確率が上がり、単価は通常の1.2〜1.5倍になります。品質重視は長期的な顧客獲得にも有効です。

法人化・経営多角化している農家の事例

法人化することで事業拡大や補助金の取得がしやすくなり、収益の柱を複数持てるようになります。有田郡内の「株式会社のぞみ農園」は、みかん販売だけでなく、加工品製造・農業体験の企画などで年商3,000万円を達成しました。

単一収入に頼らない体制は、経営の安定性を高めます。

労働力確保(家族経営・外部雇用)の工夫

繁忙期の労働力確保は、収益に直結します。儲かる農家は、家族経営に加えて、地域の高齢者や学生アルバイトをうまく活用しています。また、技能実習生や地域おこし協力隊と連携するケースも増えており、年間通じて作業効率を保つ体制が整っています。

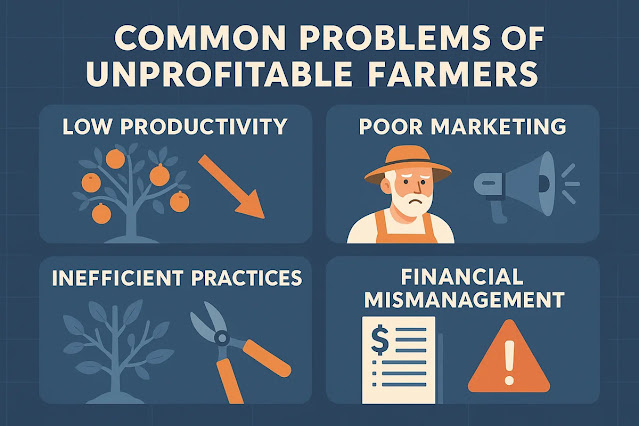

儲からない農家に共通する問題点

単一販売ルートに依存しているリスク

販売チャネルがJA(農協)など1つに偏っていると、価格変動の影響を大きく受けてしまいます。たとえば市場価格が1kgあたり250円から180円に落ちた場合、そのまま収益が大幅に減少する可能性があります。複数の販路を確保していない農家は、こうした変動に対応できず赤字経営に陥るリスクが高まります。

販売力・マーケティング不足の現実

農作物の品質が高くても、販売スキルがなければ収益につながりません。直売所やネット通販に出品しても、「どう見せるか」「どう魅せるか」が不足すると売れ行きが鈍ります。実際に、和歌山県内でも販促に力を入れていない農家は在庫を抱えがちで、結果的に廃棄ロスが発生しています。

品質管理・収穫量のばらつきが年収に与える影響

みかんの等級は収益を大きく左右します。選果時に「並」や「規格外」が多くなると、1kgあたりの価格は「特秀」の半額以下になることもあります。

病害虫の管理や収穫タイミングの見誤りによる品質のばらつきが、収入の安定を阻む要因になっています。

特に小規模農家では、手が回らずに管理不足になるケースが多く見られます。高齢化・人手不足による収益減

和歌山県の農業就業者の平均年齢は68歳を超えており、高齢化が深刻です。重労働が多いみかん農家では、人手不足が作業遅延や収穫ロスにつながり、結果として出荷量減少=年収減少を招いています。後継者不足や若手の就農支援が進まない限り、この傾向は続くと見られています。

資材費や燃料高騰などコスト面の問題

農業資材や肥料、燃料の価格上昇が止まりません。2022年から2024年にかけて、肥料代は平均で約1.4倍、ビニール資材は約1.3倍に値上がりしました。売上が変わらなくても、経費が増えれば利益は減少します。特に中小規模農家ではこの負担が重く、赤字転落を防ぐ努力が求められています。

みかん農家として成功するための戦略

SNS・ブログを活用したファンづくり

みかん農家の中には、InstagramやX(旧Twitter)、ブログを活用して日々の栽培状況や収穫の様子を発信している方がいます。こうした取り組みにより、ファンとの直接的なつながりが生まれ、直販でのリピート購入にもつながっています。実際、和歌山県有田市のある農家では、SNS経由の注文だけで年間300万円以上の売上を上げています。

畑のブランド化と地域連携の重要性

成功している農家の多くは、単に「和歌山産」ではなく、「◯◯農園の有田みかん」として認知される努力をしています。そのためには、統一されたパッケージデザインや農園名のロゴ化、地元イベントへの参加などが効果的です。また、地域の観光協会や商工会との連携によって、販路拡大や広報の機会が広がります。

観光農園・体験型農業との相乗効果

和歌山県内では、観光農園として一般客に収穫体験を提供する農家も増えています。「みかん狩り体験」は家族連れに人気があり、入園料とみかん販売の両方で収益を上げるモデルです。湯浅町の農園では、秋の収穫期だけで約2,000人の来園者を迎え、収穫体験による収入だけで150万円以上を確保しています。

新品種・高級品種への挑戦

市場との差別化を図るため、「甘平」や「紅まどんな」などの高糖度・高単価品種に挑戦する農家が出てきています。これらは栽培が難しく、導入には技術と初期投資が必要ですが、1kgあたりの販売価格が通常品種の約2倍になることもあります。リスクはありますが、うまく成功すれば収益は大幅に伸びます。

農業経営塾・研修制度の活用事例

農業法人や自治体が主催する「農業経営塾」では、販売戦略・財務管理・人材育成など、経営に必要な知識が学べます。和歌山県でも定期的に開催されており、参加した農家からは「収支管理が正確になり、黒字転換できた」といった声もあります。

学ぶ姿勢が、農業経営における長期的な成功を左右します。

新規でみかん農家を目指す人へのアドバイス

和歌山で新規就農するまでのステップ

和歌山でみかん農家としてスタートするには、事前の情報収集と計画が不可欠です。まず「和歌山県農業大学校」や「わかやま農業支援センター」での研修が推奨されます。その後、地域の受け入れ体制や農地の確保を行い、就農計画を行政に提出することで、正式なスタートが可能になります。

初期投資・資金繰りのポイント

新規就農における初期投資は、農機具や苗木、ハウス設備などでおよそ300万〜800万円が目安です。ただし、国の「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」を活用すれば、年間最大150万円の支援が受けられます。自己資金だけで無理に進めるのではなく、融資や補助制度の併用が現実的です。

農地取得・機械設備の調達方法

農地は「農地中間管理機構」などを通じて紹介を受けるのが一般的です。地元農家の引退に伴う継承や、耕作放棄地の再活用も一つの選択肢です。また、機械は新品でそろえるとコストがかかるため、中古市場の活用や、農協によるリース制度も視野に入れると良いでしょう。

家族の協力・地域のサポート体制

農業は一人で完結できる仕事ではありません。特に繁忙期は家族や地域の協力が欠かせません。和歌山県では「担い手育成総合支援協議会」があり、技術指導や交流会を通じて新規農家をバックアップしています。地域に早くなじむことで、販路や作業支援などの恩恵も受けやすくなります。

失敗しないための心構えと実例

「自然相手の商売に100%の成功はない」という認識が大切です。

天候不順や病害虫、販路の変動など、常にリスクが伴います。和歌山県日高郡で就農した40代男性は、初年度の失敗から学び、3年目には年収500万円を達成しました。大切なのは、失敗から逃げず、着実に改善を重ねる姿勢です。よくある質問(FAQ)

和歌山のみかん農家の平均年収は?

和歌山県内のみかん農家の年収は約300万円〜600万円が一般的な水準です。規模や販路、経営の工夫次第では1,000万円を超えるケースもありますが、平均的には専業でも500万円前後が目安となっています。農協出荷に依存している農家と、直販を行っている農家で大きな差があります。

有田みかん農家の収入は高い?

有田地域は和歌山県内でも特にブランド価値が高く、市場価格も安定して高水準を保っています。そのため、有田みかん農家は比較的高い収入を得やすい傾向があります。実際、有田市で3haの園地を持つ農家では、年収900万円を超える例も報告されています。

農家になるには資格や免許が必要?

農家になるために特別な資格は必要ありませんが、農地取得や補助金申請には「就農計画書」や行政の認定が必要です。また、トラクターなどの農機を操作する場合は、小型特殊自動車免許が求められる場合があります。安全面を考慮し、研修を受けることが推奨されます。

EC販売やふるさと納税はどれくらい儲かる?

直販やふるさと納税を活用することで、利益率が80〜90%に達することもあります。たとえば、1箱3,000円で販売した場合、農協出荷なら手取りが2,100〜2,400円程度になるところ、直販なら2,700円以上が手元に残る可能性があります。ただし、販促や発送対応など手間も増えるため、体制づくりが重要です。

高齢でもみかん農家を始められる?

60代から新規就農する方も少なくありません。和歌山県では中高年向けの研修制度もあり、地域によっては農地や設備の貸与も整っています。ただし、体力的な負担があるため、規模を小さく始めたり、家族や地域のサポートを得ながら進めることが現実的です。

農業未経験でも就農は可能?

もちろん可能です。実際、異業種から転職して就農した人も多数存在します。農業大学校や県の研修プログラムで技術を学び、段階的に就農するのが一般的です。また、地域の指導農家から直接アドバイスを受けられる制度もあり、未経験でも安心してスタートできます。

まとめ:和歌山のみかん農家で年収を上げるには何が必要か

和歌山のみかん農家として安定した年収を得るには、戦略的な経営と時代に合った販路の開拓が不可欠です。単なる農作業だけでなく、情報発信や顧客との関係構築まで視野に入れることで、持続的な収益向上が見込めます。

以下に、本記事で紹介したポイントを整理します。

- 和歌山県は日本屈指のみかん産地であり、有田みかんのブランド力が高い

- 年収は農家の規模・販売ルート・経営方針によって大きく異なる

- 儲かる農家は直販やふるさと納税、観光農園など多角的に展開している

- 逆に儲からない農家は、販路依存・品質管理不足・人手不足など課題が多い

- 新規就農者は補助金制度や研修を活用し、段階的に収益化を目指すのが現実的

「農業=稼げない」という先入観を越え、自らの手で収益を創出する発想が大切です。

和歌山のみかん農業には、まだまだ多くの可能性があります。未来を切り拓く第一歩として、まずは地域と市場を知ることから始めましょう。

関連記事- バニラ農家の平均年収はいくら?成功するための収益モデルを公開

- ホップ農家の年収はいくら?儲かる仕組みと成功の秘訣を徹底解説!

- 【2025年最新】農家の年収ランキング!儲かる農業TOP10と成功者の共通点

- 田原市の農家の年収はいくら?リアルな収入事情と成功の秘訣

- ミツマタ農家は本当に儲かる?年収1000万円を目指す秘策とは!

- 【2025年最新】くるみ農家の年収はどれくらい?儲かるのか徹底解説

- 海苔農家のリアル年収を大公開!稼ぐ人と稼げない人の違いとは?

- 山梨の農家の年収はどれくらい?儲かる農業と失敗しない経営術

- 長芋農家は本当に儲かる?年収と利益率の真実を公開!

- マスカット農家で年収1000万円を目指せる?成功農家が実践する収益アップ術!