ごぼう農家の年収はいくら?儲かる仕組みと収益のリアルを徹底解説!

ごぼう農家の年収ってどのくらい?

ごぼう農家として生活していく上で、もっとも気になるのは「本当に収入になるのか?」という点ではないでしょうか。年収の実態や収益の仕組みを知ることは、農業で安定的に暮らすための第一歩です。

実際に、専業でごぼうを栽培している農家の中には、年収500万円以上を安定して稼ぐ方も少なくありません。一方で、思うように収益が出ず、苦労している農家も存在します。

その違いは「どのように収益を上げているか」にあります。作付面積・販路戦略・経費管理など、収入に直結するポイントは多岐にわたります。

「農業=儲からない」と感じている方こそ、この記事を通じて、ごぼう農家のリアルな年収事情や収益化の工夫を知ることで、具体的なイメージを描くことができます。

安易なイメージだけで就農を判断すると、理想と現実のギャップに苦しむことになります。

この記事で分かること

- ごぼう農家の平均年収と収益構造の実態

- 儲かる農家とそうでない農家の違い

- 収益性を高める販路戦略やコスト管理法

- 他の野菜農家との収入比較とごぼうの強み

- 実際の農家の体験談と年収アップのヒント

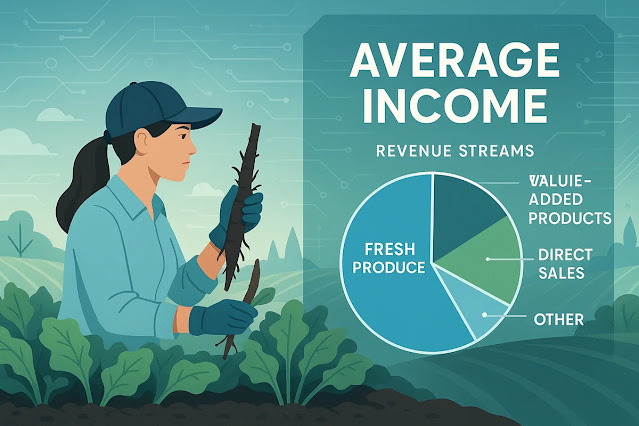

ごぼう農家の平均年収と収益構造

ごぼう農家の平均年収とは?

ごぼう農家の平均年収は、約300万円〜600万円程度とされています。ただしこれはあくまで参考値であり、農家の経営スタイルや作付面積によって大きく差が出ます。地域や出荷ルートによって単価も異なるため、正確な年収を把握するには細かな要因の分析が必要です。

栽培面積別の収入の違い

収益は栽培面積に比例する傾向があります。たとえば、1反(約1,000㎡)あたりの売上は30万円〜50万円程度が相場です。5反規模で年間150万円〜250万円、1町(約1万㎡)で300万円〜500万円以上の売上が見込まれます。もちろん、天候や病害虫の影響も収益に影響を及ぼします。

単価と収穫量の関係性

ごぼうは比較的単価が安定しており、1kgあたりの卸価格は約100〜150円です。1反あたりの収穫量は800kg〜1,200kgが一般的で、収穫量を増やすことで収益性が向上します。ただし、収穫の人手不足や収穫適期の見極めを誤ると、品質低下による単価下落のリスクがあります。

地域ごとの年収格差

気候条件や土壌、水利環境によって、ごぼうの生育や収穫量には大きな差があります。たとえば、青森県や北海道などの冷涼地では、収穫期間が短く集中する傾向があるため、高単価がつきやすいです。一方、温暖な地域では周年栽培が可能な代わりに、供給過多による価格下落のリスクも抱えています。

新規就農者とベテラン農家の収益比較

新規就農者は設備投資や技術不足などにより、初年度は赤字になるケースが多く見られます。JAなどの支援制度を活用することでリスクを軽減できますが、収益が安定するには3〜5年かかるのが一般的です。対して、経験豊富なベテラン農家は、販路や土壌管理のノウハウがあるため、高収益を維持しているケースが多いです。

短期間での黒字化を目指すのではなく、中長期的な視点で安定収入を目指すことが重要です。

ごぼう農家が儲かる仕組みとは?

ごぼうの需要と市場価格の動向

ごぼうは健康志向の高まりや和食ブームの影響で、安定した需要がある根菜のひとつです。特に飲食業界では煮物やきんぴらなど定番料理に使われるため、業務用としても供給が続いています。価格は年間を通じて比較的安定しており、1kgあたり100〜150円が目安です。夏場や端境期には価格が高騰することもあります。

直売・卸売・契約栽培の違い

販売ルートによって収益性が大きく変わります。直売所や産直ECでは消費者に直接届けられるため、利益率が高くなる反面、手間と販売スキルが求められます。一方、卸売市場では数量が多くても単価が低くなりがちです。契約栽培は価格が安定しやすく、出荷先が確保されている点がメリットですが、規格の厳しさや長期契約の縛りに注意が必要です。

収益性の高い販路の選び方

最も収益性が高い販路は「需要が安定していて、手数料が少ないルート」です。たとえば、飲食店と直接契約することで中間マージンを削減し、安定供給の代わりに高単価を維持できるケースがあります。また、ふるさと納税の返礼品や定期便サービスも近年人気の販売手法です。選択肢を増やし、組み合わせることが成功の鍵です。

加工品ビジネスとの相乗効果

生鮮ごぼうだけでなく、加工品への展開は利益率を高める有効な手段です。たとえば、ごぼう茶・ごぼうチップス・ごぼうパウダーなどの商品は高価格で販売される傾向があります。形の悪いごぼうや規格外品を有効活用できるため、フードロス削減にもつながります。加工作業は設備投資が必要ですが、小規模から始められる点も魅力です。

ごぼうのブランド化で得られる利益

特定の地域で生産されたごぼうがブランド野菜として認知されると、高付加価値化により収益が飛躍的に向上する可能性があります。たとえば、青森県の「やませながいも」や栃木県の「下野ごぼう」など、地域名を冠したごぼうは市場で高評価を得ています。ブランド化には品質管理とPR戦略が必要ですが、長期的な利益拡大につながります。

ただし、ブランド認証や商標登録には時間と費用がかかるため、計画的に進める必要があります。

ごぼう農家の経費と利益率

種苗・肥料・農薬などの初期コスト

ごぼう栽培のスタートには一定の初期投資が必要です。たとえば、1反あたりの種子代は5,000円〜10,000円程度、肥料や農薬を含めると20,000円〜30,000円が相場となります。この費用は土壌の状態や使用資材のグレードによって変動します。初年度はコストがかさむため、無理のない規模から始めるのが得策です。

機械・設備投資と減価償却

収穫機や管理機、トラクターなどの農機具は高額ですが、長期的には作業効率を大幅に向上させます。たとえば中型トラクターは150万円〜300万円が目安で、減価償却期間は7年ほどが一般的です。中古品を活用する、シェア農機を利用するなど、導入コストを抑える工夫も有効です。

人件費と外注費の内訳

ごぼうの収穫作業は重労働であるため、人件費がコスト全体の中で大きな割合を占めます。繁忙期には短期アルバイトを雇うケースも多く、1日8,000円〜12,000円程度が相場です。また、収穫や洗浄、出荷作業を外注する場合は、作業内容ごとに1kgあたり20円〜40円ほどかかることもあります。

補助金や助成金の活用法

新規就農者や規模拡大を目指す農家にとって、各種補助金や助成金の活用は収支改善に直結します。「青年等就農資金」では最大1,500万円を無利子で借りることができ、地域独自の助成制度を併用すれば、資材購入や設備投資に大きく役立ちます。申請には計画書や事業内容の詳細な提出が必要なため、早めの準備が重要です。

実質利益率と黒字化のポイント

ごぼう農家の平均的な利益率は20%〜35%とされており、収益性は作業効率とコスト管理に左右されます。たとえば、10反で年間売上500万円の場合、経費が350万円程度かかると想定され、利益は150万円となります。

過剰な投資や販路ミスが赤字要因となるため、収支計画の精度が成功の鍵を握ります。

ごぼう農家として成功するための戦略

売れる品種の選定と育て方

市場で高く評価されるごぼう品種を選ぶことは、収益を上げるうえで非常に重要です。たとえば「滝野川ごぼう」は風味と香りが評価されており、高価格帯で取引されることもあります。さらに、地域に適した品種を選ぶことで生育が安定し、病害リスクも低減します。適切な土壌改良と水管理で品質が大きく左右されるため、基本に忠実な管理が成功の鍵です。

収穫タイミングと品質管理

収穫時期はごぼうの味や食感に大きく影響します。早採りすると柔らかく、遅れると繊維が硬くなる傾向があります。適期収穫を見極めることで、規格品として出荷できる割合が増え、単価アップにつながります。また、洗浄や梱包の工程も手を抜かず行うことで、消費者やバイヤーからの評価が高まります。

SNSや直販サイトでの集客術

近年は農産物もネットでの集客が重要視されています。SNSで栽培風景や収穫の様子を発信することで、消費者との信頼関係を築くことができます。特にInstagramやX(旧Twitter)は写真の視覚効果が高く、ごぼうの瑞々しさや長さを伝えやすい媒体です。さらに、オンライン直販サイトを活用することで、高利益率を維持した販売も可能です。

地域との連携による販売促進

地元の直売所や農協、飲食店との連携は、安定した販路確保に効果的です。地域ブランドとして「◯◯ごぼう」として売り出す事例も増えており、行政や観光協会と協力することで販促イベントへの参加機会も広がります。結果として、リピーターや指名買いにつながるケースも少なくありません。

農業法人化のメリットとデメリット

法人化することで経営管理が明確になり、補助金の対象拡大や融資の選択肢が広がるメリットがあります。一方で、事務処理や税務対応の負担が増えるため、個人経営との違いを十分に理解することが重要です。法人化のタイミングは、売上規模が大きくなり人員を抱えるようになった段階が目安とされています。

形式にとらわれず、自身の経営スタイルに合った選択をすることが大切です。

他の野菜農家との年収比較

にんじん農家との収益性の違い

にんじん農家の平均年収はおよそ400万円〜700万円とされ、ごぼう農家と近い水準にあります。しかし、にんじんは機械化が進んでいるため、大規模経営との相性が良く、作業コストを抑えやすいという利点があります。一方、ごぼうは深く根を張るため収穫作業が重労働で、手間賃がかさみやすい傾向があります。

だいこん農家とのコスト構造の違い

だいこんとごぼうは同じ根菜類ですが、栽培期間や病害虫対策の手法に違いがあります。だいこんは比較的短期間で収穫できる一方、ごぼうは長期にわたって管理が必要です。そのため、ごぼう農家のほうが年間通して労働時間が長くなりやすく、その分人件費がかかるという構造的な違いがあります。

葉物野菜と根菜の市場性の比較

葉物野菜は市場価格の変動が激しく、天候や供給量によっては相場が乱高下することもあります。一方で、ごぼうのような根菜は貯蔵性に優れ、価格が安定しやすいというメリットがあります。特に契約栽培や加工品向けの需要がある場合、リスクを抑えながら着実に収益を上げることが可能です。

単価×収穫回数の観点から見る収益性

葉物野菜は1年に複数回栽培できるため、年収ベースでの収益は高くなる可能性があります。たとえば、ほうれん草は年間3〜4回の収穫が可能で、トータルの売上を伸ばしやすいです。ただし、一度の単価はごぼうより低く、価格変動の影響も受けやすいため、継続的な収益性ではごぼうに軍配が上がる場合もあります。

ごぼう栽培ならではの強みと弱み

ごぼうは独特の風味と食感で根強い需要があります。特に健康志向の高まりから、ごぼう茶やヘルシーレシピでの需要も増加傾向です。一方で、栽培や収穫の難易度が高く、初心者には不向きという声もあります。技術やノウハウの蓄積が収益に直結するため、経験と継続が重要です。

他作物との比較で得た知見を活かし、自分に合った経営戦略を練ることが成功への近道です。

リアルな声!ごぼう農家の体験談

年収1,000万円を達成した事例

愛知県のある農家では、ごぼうの契約栽培と加工品販売を組み合わせて、年間売上約1,500万円・年収1,000万円超を実現しています。広大な圃場を活かし、直販とふるさと納税で高単価を維持。特に、地元飲食店との取引やオリジナルブランドの構築が成功要因です。

赤字から黒字転換に成功した工夫

新潟県の30代農家は、就農当初に資材費と人件費の過剰投資で赤字に。しかし、収穫・出荷工程を一部外注し、販路をECに切り替えたことで利益率が向上。3年目には黒字化し、現在は年収400万円前後を安定して確保しています。

家族経営での収益モデル

千葉県で家族4人が協力して経営する農家は、栽培・出荷・営業を分担し、年間売上600万円・実質年収は約350万円です。家族経営はコスト削減に強く、意思決定のスピードも速いため、柔軟な経営が可能。特に週末のマルシェ出店が人気で、リピーターの確保に成功しています。

農業未経験からのチャレンジストーリー

元サラリーマンだった40代男性は、東京から秋田に移住し、ごぼう農家として独立。初年度はJA出荷に絞ることで経営基盤を整え、3年目には自社ブランドを立ち上げました。現在はSNSで直販し、月に30万円以上の売上を得る月もあります。ゼロからでも道を切り開ける例です。

地域とのつながりが収益に与えた影響

宮崎県の農家は、地域の観光農園との連携や学校給食への出荷を通じて、地元からの信頼と安定収益を両立しています。地域イベントに出店することで知名度が高まり、販路拡大にもつながりました。

地域との良好な関係性は、長期的な農業経営において無視できない資産です。

よくある質問(FAQ)

ごぼう農家は未経験でも始められる?

はい、未経験からでもごぼう農家を始めることは可能です。実際に、脱サラや移住者から就農した事例も数多くあります。ただし、深く根を張るごぼうは土づくりと管理が難しく、収穫作業も重労働です。初年度は研修制度や農業法人での就業経験を通じて、実践的なノウハウを身につけるのがおすすめです。

ごぼうの栽培にはどれくらいの土地が必要?

最低でも1反(約1,000㎡)は確保しておきたいところです。1反あたりの収穫量は800〜1,200kg程度とされ、販売先によっては年間収益で20万〜50万円の可能性もあります。個人経営で生計を立てるなら、3〜5反以上の規模が現実的です。

年間の作業スケジュールはどうなっている?

一般的なごぼう栽培のスケジュールは以下の通りです。

- 2〜3月:畑の準備・堆肥や石灰の投入

- 4〜5月:種まき

- 6〜9月:除草・間引き・追肥

- 10〜12月:収穫・出荷

収益化までにかかる期間は?

初年度から収穫・販売は可能ですが、黒字化には最低でも2〜3年の準備期間が必要です。特に、初期投資や販路の確保、作業の習熟など複数のハードルがあります。経験者の指導を受けたり、地域の支援制度を活用することで、リスクを抑えながら着実に収益化を目指せます。

ごぼう農家に向いている人の特徴は?

ごぼう農家には次のような資質が求められます。

- 体力と忍耐力がある人

- 土づくりや細かい作業に丁寧に向き合える人

- 販路開拓や直販にも積極的になれる人

ごぼう農家として成功するための勉強法は?

農業研修制度や各地の農業大学校を利用するのが効果的です。また、JAや自治体の講習会も情報源になります。さらに、YouTubeや農家ブログなどで実践者の声を聞くことも、実務感覚を養ううえで有効です。

知識だけでなく、現場経験を積むことが成功の近道です。

まとめ:ごぼう農家の年収と成功のカギとは

ごぼう農家として安定した収入を得るためには、作物の特性を深く理解し、戦略的に栽培・販売を進めることが重要です。特に、ごぼうは需要の安定性・加工適性・地域性の恩恵を受けやすい野菜であるため、工夫次第で高収益も十分に狙えます。

この記事では、以下のポイントについて詳しく解説しました。

- 平均年収や収益構造の実態

- 収益を左右する販売ルートと経費管理の重要性

- 成功事例に学ぶ経営モデルと収益向上のヒント

- 他の野菜農家との違いから見えるごぼうの強み

- FAQでよくある疑問を具体的に解消

農業は一朝一夕では成功しませんが、正しい知識と実践を積み重ねることで、着実に結果が出せる仕事です。自身に合った栽培スタイルや販路を見つけ、ごぼう農家としての一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

行動に移すことが未来を変える第一歩です。迷っているなら、まずは小さな実践から始めましょう。

関連記事- みかん農家の年収は本当に高い?リアルな収支と成功の秘訣を公開!

- 【暴露】うずら農家のリアル年収!儲かる人・儲からない人の違いとは?

- 【2025年版】山梨の桃農家のリアルな年収事情!稼ぐ農家の秘密を公開

- 養蚕農家の年収はどれくらい?儲かる仕組みと成功の秘訣を徹底解説

- 【2025年最新】岡山の桃農家の年収はいくら?儲かる農業の秘訣を解説!

- ブロッコリー農家は本当に儲かる?年収アップの秘訣と成功者の実例を紹介

- 里芋農家の年収はどれくらい?儲かる農家と儲からない農家の違いとは

- 【最新版】コーヒー農家の年収はどれくらい?儲かる仕組みと成功の秘訣

- アガベ栽培で年収1000万円は可能?成功者のビジネスモデルを大公開!

- 【2025年最新】養豚農家のリアルな年収!儲かる経営と失敗の理由とは?